Preisfindung am Eisenerzmarkt im Wandel

Am Eisenerzmarkt erfreut sich der Handel mit Swaps einer immer größeren Beliebtheit. Diese werden mehr und mehr zur Absicherung von Preisrisiken genutzt, auch da es derzeit keinen liquiden Handel mit Stahl-Futures gibt. Wir beleuchten in dieser Ausarbeitung die Einflussfaktoren am Eisenerzmarkt und skizzieren die Entwicklung der Preisfeststellung bzw. Handelbarkeit von Eisenerz. Dabei kommt China eine bedeutende Rolle zu. Dank der reichlichen Versorgungslage wird es dem Eisenerzpreis wohl nicht gelingen, zu alten Höchstständen aufzusteigen.

Am Eisenerzmarkt erfreut sich der Handel mit Swaps einer immer größeren Beliebtheit. Diese werden mehr und mehr zur Absicherung von Preisrisiken genutzt, auch da es derzeit keinen liquiden Handel mit Stahl-Futures gibt. Wir beleuchten in dieser Ausarbeitung die Einflussfaktoren am Eisenerzmarkt und skizzieren die Entwicklung der Preisfeststellung bzw. Handelbarkeit von Eisenerz. Dabei kommt China eine bedeutende Rolle zu. Dank der reichlichen Versorgungslage wird es dem Eisenerzpreis wohl nicht gelingen, zu alten Höchstständen aufzusteigen.Bevor wir auf Eisenerz eingehen, werfen wir einen Blick auf den Stahlmarkt bzw. genauer gesagt die Entwicklung des Stahlhandels an der Londoner Metallbörse LME. Denn die geringe Liquidität dort hat maßgeblich zur Evolution des Eisenerzhandels beigetragen.

Das Interesse und die Erfordernis von Marktteilnehmern, ihren Rohstoffbedarf bzw. ihre -produktion - gerade in volatilen Zeiten - abzusichern, nehmen stetig zu. Im Energiebereich und bei den Metallen bestehen hierzu auch schon lang bewährte Möglichkeiten. Ende April 2008 hat die LME versucht, das erfolgreiche Konzept des Metallhandels auf Stahl zu übertragen und einen Stahl-Future ins Leben gerufen - zunächst auch mit großem Erfolg.

Das Handelsvolumen stieg von knapp 16 Tsd. Kontrakten im Jahr 2008 auf fast 220 Tsd. Kontrakte im Jahr 2011. Die Erfolgsstory nahm jedoch ein jähes Ende, da mehr und mehr Marktteilnehmer dem LME-Stahlhandel das Vertrauen entzogen. Das Handelsvolumen brach innerhalb von nur zwei Jahren auf knapp 72 Tsd. Kontrakte ein. Ende letzten Jahres wurden gerade noch gut 1 Tsd. Stahlkontrakte pro Monat an der LME gehandelt.

Was war passiert? Zunächst sei in Erinnerung gerufen, dass sich der LME-Stahlkontrakt auf den halbfertigen Stahlknüppel (steel billets) bezieht, der vorwiegend in der Bauindustrie Verwendung findet. Damit ist dieser jedoch nur begrenzt für andere Branchen geeignet. So kam zum Beispiel für die großen Autohersteller der Handel mit dieser Stahlsorte nicht in Betracht, da sie eine höhere Qualität benötigen. Und auch die großen Stahlproduzenten hatten kaum Interesse, sich am LME-Handel zu beteiligen. Selbst im Spitzenjahr 2011 wurde daher mit 14,2 Mio. Tonnen nur rund 1% der weltweiten Stahlproduktion umgeschlagen. Zum Vergleich, bei Aluminium, dem meistgehandelten Metall, wurde im selben Jahr die 33-fache Menge der Jahresproduktion umgesetzt.

Das eigentliche Problem liegt aber in der Lagerhaltung. Denn fast die gesamte Menge Stahl, die dem Futures-Handel physisch vorgehalten wird, liegt in US-Lagerhäusern, insbesondere in Detroit. Ende 2013 waren es 95%. Die Marktteilnehmer am LME-Stahlhandel kommen jedoch überwiegend aus Europa, dem Nahen Osten und Nordafrika, wodurch sich eine räumliche Diskrepanz aufgetan hat. Da der Transport des Materials aus den US-Lagerhäusern zu teuer ist, kam der Handel mit Stahl an der LME fast zum Erliegen.

Die LME versucht dem nun gegenzusteuern. Der Fokus des zukünftigen Stahlhandels soll sich auf Europa richten. Bis Ende April sollen daher alle nicht-europäischen Lagerhäuser von der Liste der LME-geprüften Lagerstätten gestrichen und die Bestände in europäische Lagerhäuser verlagert werden. Zudem werden die Mindestauslieferungsmengen erhöht. Je nach Größe des Lagerhauses müssen zwischen 800 und 3.000 Tonnen Stahl pro Tag von den Lagerhausbetreibern ausgeliefert werden. Auch wenn dies Schritte in die richtige Richtung sind, wird es lange Zeit dauern, bis das verlorengegangene Vertrauen der Marktteilnehmer wieder hergestellt ist.

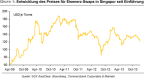

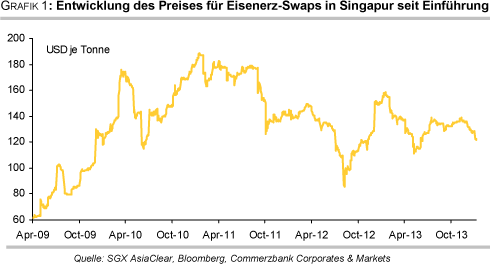

Da das Bestreben der LME, einen akzeptierten und funktionierenden Handel mit Stahl-Futures anzubieten, zunächst gescheitert ist und zumindest derzeit für Stahlpreise keine vernünftigen Absicherungsmöglichkeiten bestehen, wählen immer mehr Stahlkonsumenten eine Absicherung ihres Stahlbedarfs über Eisenerz-Swaps. Denn die Preisrisiken während der Stahlherstellung werden normalerweise direkt an die Konsumenten weitergegeben, da die meisten Stahlproduzenten in ihren Verträgen Klauseln zur Anpassung der Rohmaterialkosten einfließen lassen. Dies erklärt auch das geringe Interesse der Produzenten, am Börsenhandel von Stahl teilzunehmen. Viele Konsumenten versuchen daher, das Stahlpreisrisiko abzusichern. Für den Handel mit Eisenerz-Swaps baut sich seit einigen Monaten ein Markt auf. Dabei hat die Börse SGX AsiaClear in Singapur eine Vorreiterrolle übernommen. Dort wächst der Handel mit Eisenerz rasant.

Handelsmöglichkeiten im Eisenerzbereich bieten aber auch Stahlproduzenten Vorteile: Diese können sich längerfristig einen festen Preis für ihren Bedarf sichern und haben so Gewissheit über ihre Rohmaterialkosten. Darüber hinaus kann das Risiko gegenüber volatilen Eisenerzpreisen vermindert werden, bei gleichzeitiger Beibehaltung der Versorgungssicherheit. Eisenerzproduzenten wiederum können sich über die Börse längerfristig einen festen Preis für ihre Produktion sichern und haben so Planungssicherheit. Ferner besteht die Möglichkeit, sich gegen fallende Eisenerzpreise abzusichern, ohne die Kontrolle über die Minenproduktion aufzugeben. Zu guter letzt bietet der Börsenhandel mit Eisenerz auch Händlern selbst Absicherungsmöglichkeiten ihres physischen Bestands.