CO2-Preis im Aufwind, Kohle- und Strompreis im tiefen Tal

Die Preise im EU-Emissionshandel haben sich binnen gut zwei Jahren fast verdreifacht. Der Auftrieb war vor allem den politischen Eingriffen zu verdanken. Mit ihren Reformvorschlägen für die vierte Handelsperiode will die EU-Kommission die Bedeutung des Emissionshandels als Instrument der Klimapolitik nachhaltig sichern. Wir sehen den CO2-Preis deshalb mittelfristig weiter steigen.

Die Preise im EU-Emissionshandel haben sich binnen gut zwei Jahren fast verdreifacht. Der Auftrieb war vor allem den politischen Eingriffen zu verdanken. Mit ihren Reformvorschlägen für die vierte Handelsperiode will die EU-Kommission die Bedeutung des Emissionshandels als Instrument der Klimapolitik nachhaltig sichern. Wir sehen den CO2-Preis deshalb mittelfristig weiter steigen.Am ohnehin überversorgten Kohlemarkt belasten dagegen die Sorgen um den nachlassenden Importsog in China und Indien den Preis. Die billige Kohle und der Vormarsch der erneuerbaren Energien machen im deutschen Stromhandel den Effekt der teureren Emissionsrechte mehr als wett: Der Strompreis dürfte sich vorerst nicht erholen.

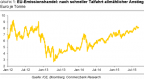

Erstmals seit November 2012 kostet das Recht zur Emission einer Tonne CO2 wieder acht Euro und damit gut 10% mehr als zu Jahresbeginn bzw. knapp dreimal so viel wie im Rekordtief im Frühjahr 2013 (Grafik 1). Tatsächlich hat die Politik viel daran gearbeitet, das zwischenzeitlich völlig anreizlose System wieder zu neuem Leben zu erwecken. Ein erster Schritt war das sogenannte Backloading, das temporäre Zurückhalten eines Teils der Zertifikate, so dass das Angebot an Zertifikaten bis 2016 verknappt ist (Grafik 2, S. 2).

Als zweiter Schritt wird die Einführung der Marktstabilitätsreserve (MSR) folgen, die zum Ende der derzeitigen Handelsperiode das Wiederauflaufen eines massiven Überangebots verhindern soll. In einem dritten Schritt hat die EU-Kommission nun ihre Reformpläne für die vierte Handelsperiode vorgelegt. Die Kommission will so gewährleisten, dass die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 40% gegenüber 1990 sinken. Die im EUEmissionshandel erfassten Sektoren sollen hierfür ihre Emissionen sogar um 43% gegenüber 2005 reduzieren. Konkret sind folgende Schritte angedacht:

• Die Obergrenze der Emissionen wird ab 2021 um 2,2% p.a. abgesenkt, statt wie bislang um 1,7% p.a. Damit werden 556 Mio. Tonnen CO2 zusätzlich eingespart, was immerhin den jährlichen Emissionen Großbritanniens entspricht.

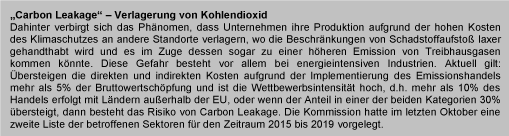

• Anpassungen der Maßnahmen zum Schutz vor "Carbon Leakage", vor der Verlagerung von CO2-Emissionen (siehe Kasten S. 2). Im Zuge dessen werden Zertifikate frei zugeteilt, um Abwanderungen von kohlenstoffintensiven Industrien zu verhindern. Gut 40% bzw. 6,3 Mio. Zertifikate sollen der Industrie in der vierten Handelsperiode kostenlos zugeteilt werden, um Nachteile für Unternehmen zu verhindern, die im Wettbewerb mit Ländern ohne umfassende Klimaschutzprogramme stehen.

Die künftige "Carbon-Leakage" Liste wird auf Basis von Handelsintensität und Treibhausgasausstoß bestimmt. Sie soll nur noch 54 Sektoren umfassen. Heute sind es rund 180 Sektoren- und Teilsektoren. Während diese Gruppe 100% ihrer benötigten Zertifikate frei zugeteilt bekommt, erhalten die übrigen Industrien nur 30%.

• Die freie Zuteilung von Zertifikaten an die Industrie bleibt wie oben beschrieben zwar grundsätzlich erhalten. Sie basiert weiterhin auf sogenannten "Benchmark-Werten" für die 10% effizientesten Anlagen eines Sektors. Diese basieren aber nicht mehr auf Zahlen aus dem Jahr 2007/08, sondern werden zu Beginn und zur Mitte der vierten Handelsperiode aktualisiert. Die Benchmark-Werte werden jedes Jahr um 1% p.a. reduziert.

Sollte der technologische Fortschritt eines Sektors deutlich hinterherhinken, so wird der Benchmark-Faktor nur um 0,5% p.a. gesenkt bzw. bei schnellerem Fortschritt auf 1,5% p.a. aufgestockt. Da die maximale (freie) Zuteilungsmenge fix ist, kann es sein, dass der sogenannte Cross Sectoral Correction Factor zum Einsatz kommt, der die (absolut) zu kürzende Menge auf die Sektoren verteilt. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist aber geringer als bislang.

• NER400 und Innovationsfonds: Nicht zugeteilte Zertifikate aus der dritten Handelsperiode und Zertifikate aus der MSR, in Summe rund 400 Mio. Zertifikate, sollen in die Neuanlagenreserve fließen (NER400, heute NER300). Wichtige Neuerung ist, dass künftig auch Produktionsänderungen durch flexiblere Regelungen besser berücksichtigt werden. Bislang werden zusätzliche Emissionszertifikate nur bei Kapazitätserweiterungen zugeteilt. Zusätzliche 50 Mio. Zertifikate sollen in einen Innovationsfonds fließen, der Innovationen zum Abbau von Treibhausgasemissionen unterstützen soll.

• Unverändert wie in der dritten Handelsperiode werden 57% der Zertifikate versteigert. Davon werden rund 310 Mio. Zertifikate einem Modernisierungsfonds zur Verfügung gestellt. Ziel dieses Fonds ist es, EU-Länder mit niedrigem Einkommen auf dem Weg hin zu mehr Energieeffizienz zu unterstützen.

Die Pläne sind zweifellos nicht revolutionär. Dennoch wird mit dem schnelleren Absenken der jährlichen Obergrenze an angebotenen Emissionszertifikaten und den zeitnäheren Benchmark-Vorgaben für die Industrie der Markt knapper. Das dürfte die Industrie zögern lassen, ihre noch immer hohen Überschüsse an Zertifikaten aus der Reserve zu verkaufen. Damit dürfte der Aufwind im EU-Emissionshandel anhalten, zumal die allmähliche Festigung des Aufschwungs in Europa der Nachfrage nach Emissionsrechten zusätzliche Impulse gibt (Grafik 3).

Implizit unterstellt die Kommission für die vierte Handelsperiode in Überschlagsrechnungen für die Auktionserlöse sogar einen CO2-Preis von gut 25 Euro je Tonne. Auch wir sind der Meinung, dass die Preise im EU-Emissionshandel langfristig weiter steigen werden. Der nun anstehende politische Diskussionsprozess wird zeigen, dass die Mehrheit der Entscheidungsträger an einem weiteren Aufschwung im Emissionshandel interessiert ist. Wir sehen den Preis für die Emissionsrechte zum Jahresende bei 9 Euro je Tonne.

Vorerst kein Potenzial für eine Erholung der Kohlepreise

Der Kohlepreis kann sich dem allgemeinen Abwärtssog an den Rohstoffmärkten nicht entziehen. Der nächstfällige Kohlefuture an der ICE verbilligte sich seit Ende Juni um 12%. Mit 53 US-Dollar je Tonne fällt der Preis zurück auf das Jahrestief von Mitte Januar. Noch stärker gerieten die Preise für Kontrakte mit längerer Laufzeit unter Druck. Der Kohle-Kontrakt mit Fälligkeit in einem Jahr rutscht auf den niedrigsten Stand seit Aufnahme des Handels 2008. Die Terminkurve am Kohlemarkt am vorderen Ende ist damit anders als üblich fallend (Grafik 4).