Rohstoffe kompakt Energie: Strom bleibt an der Börse vorerst günstig

Der Strompreis für Grundlast im nächsten Kalenderjahr konnte zuletzt aus seinem engen Korridor nach oben ausbrechen. Der momentanen Preiserholung dürfte jedoch schnell die Puste ausgehen. Wir erachten zwar die Wende im EU-Emissionshandel als nachhaltig, aber angesichts des weiterhin hohen Angebots am Kohlemarkt dürfte sich Kohle vorerst nicht weiter verteuern. Zudem werden die Erneuerbaren Energien - wenn auch etwas verlangsamt - weiter ausgebaut, und so richtig rund läuft die deutsche Konjunktur und damit die Stromnachfrage auch nicht. Wir behalten unsere Prognose einer nur moderaten Preissteigerung bei.

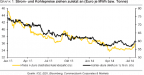

Der Strompreis für Grundlast im nächsten Kalenderjahr konnte zuletzt aus seinem engen Korridor nach oben ausbrechen. Der momentanen Preiserholung dürfte jedoch schnell die Puste ausgehen. Wir erachten zwar die Wende im EU-Emissionshandel als nachhaltig, aber angesichts des weiterhin hohen Angebots am Kohlemarkt dürfte sich Kohle vorerst nicht weiter verteuern. Zudem werden die Erneuerbaren Energien - wenn auch etwas verlangsamt - weiter ausgebaut, und so richtig rund läuft die deutsche Konjunktur und damit die Stromnachfrage auch nicht. Wir behalten unsere Prognose einer nur moderaten Preissteigerung bei.In den letzten Tagen haben die längerfristigen Preise an der deutschen Strombörse deutlich angezogen (Grafik 1). Der Phelix-Future für Grundlast im nächstfälligen Kalenderjahr notiert aktuell bei 35,5 Euro je MWh. Damit ist er aus seiner seit fast vier Monate geltenden engen Handelsspanne zwischen 34 und 35 Euro ausgebrochen. Maßgeblich für die Tendenzen am Strommarkt ist das Zusammenspiel der beiden Preisdeterminanten Kohle und CO2, denn sie bestimmen die Kosten der zuletzt bereitgestellten Stromeinheit und damit den Preis (siehe dazu Rohstoffe kompakt "Vorerst kein Spannungswechsel am Strommarkt", veröffentlicht im März 2014). Während sich der CO2-Preis von seinem Rücksetzer Ende März bereits seit einiger Zeit spürbar erholte, standen die Preise am Kohlemarkt bis vor kurzem deutlich unter Druck. Zwischenzeitlich war Kohle mit 72 USD je Tonne so billig wie zuletzt im Frühjahr 2010. Erst in den letzten Tagen ziehen Kohle- und CO2-Preis im Tandem nach oben und geben damit auch dem Strompreis Rückenwind. Wir schauen uns im Folgenden die weiteren Tendenzen am Kohlemarkt und im Emissionshandel an und erklären, warum wir nur begrenztes Preisanstiegspotenzial für den Strompreis sehen.

Kohlepreise in breiter Talsohle

Die europäischen Kohlepreise an der ICE kannten drei Jahre lang nur eine Richtung: Abwärts. Der in unserer empirischen Schätzung für den Grundlastpreis relevante Kohlefuture mit Fälligkeit in 12 Monaten notierte Mitte Juli im Tief mit 77,5 USD je Tonne erstmals seit fünf Jahren signifikant unter 80 USD je Tonne. In den letzten Tagen konnte er zwar etwas zulegen, aber ist das Ende der Talsohle nun tatsächlich erreicht? Um das "Positive" zuerst zu nennen: Vor allem in der asiatischen Schlüsselregion, die gut zwei Drittel des globalen Kohlebedarfs ausmacht, ist die Nachfrage robust. In China, dem mittlerweile mit Abstand größten Importland, lagen die Nettoimporte an Kohle in der ersten Jahreshälfte trotz verstärkter Bemühungen der Regierung, den Umweltschutz voranzutreiben, 4,5% über Vorjahr (Grafik 2, S.2).

Offensichtlich bleibt die seewärtig importierte Kohle aufgrund der geringen Weltmarktpreise weiterhin attraktiv, selbst wenn die heimisch geförderte Kohle durch die Verbesserung der Infrastruktur nun auch für den Süden Chinas erschwinglicher wird. Das australische Forschungsinstitut Bureau of Resources and Energy Economics (BREE) rechnet mit einem Anstieg von Chinas Kohleeinfuhren um 4% auf 260 Mio. Tonnen im laufenden und weiteren 3% Wachstum im nächsten Jahr.

In Indien sieht BREE die Kohleeinfuhren in diesem und im kommenden Jahr ebenfalls um jeweils 4% steigen. Dahinter verbirgt sich eine starke Dynamik, denn bis zu den Wahlen im Mai waren die Käufe der staatlichen Versorger eher gedämpft. Vor allem die Inbetriebnahme neuer Kohlekraftwerke lässt den Kohlebedarf des Landes steigen. Mit der Wahl von Narendra Modi zum neuen Premierminister besteht zudem die Hoffnung, dass die zuletzt schwächelnde indische Konjunktur wieder stärker an Fahrt gewinnt. Unsere Volkswirte rechnen immerhin mit einer Belebung des Wachstums von 4,7% im Vorjahr auf 5,8% im laufenden und 6,2% im Jahr 2015.

Auch Japans Kohleimportbedarf, der im letzten Jahr geringfügig über dem Indiens lag, bleibt hoch. Noch immer sind alle 48 Atomkraftwerke abgeschaltet. Neun Versorger haben zwar Anträge gestellt, insgesamt 19 Reaktoren wieder in Betrieb nehmen zu wollen. Und erst kürzlich hat die nationale Aufsichtsbehörde für Atomkraft die vorläufige Erlaubnis erteilt, mit Sendai einen ersten Reaktor im Süden des Landes hochzufahren. Noch fehlt aber die Bewilligung der lokalen Regierung, so dass der Reaktor frühestens im September angefahren werden kann. Damit muss Japan erstmals seit 40 Jahren in den Sommermonaten ohne Atomkraft auskommen. Zum Vergleich: vor der Atomkatastrophe von Fukushima trug die Atomkraft rund 30% zur Stromerzeugung bei. Der Bedarf an fossilen Brennstoffen bleibt entsprechend hoch. Kohle ist zwar die deutlich günstigere Alternative zu Gas, allerdings sind die Kapazitäten kurzfristig weitgehend ausgereizt. Laut derzeit vorliegenden Plänen könnten die Kapazitäten der Kohlekraftwerke in der nächsten Dekade jedoch auf 48 Gigawatt wachsen. Sie wären damit gut 20% höher als vor der Katastrophe von Fukushima. Nicht zuletzt dürfte der viertgrößte Kohleimporteur der Welt, Südkorea, trotz der Einführung eines Importzolls zum 1. Juli ebenfalls seine Kohleimporte um 1% steigern.