Getreide, Ölsaaten, Baumwolle: Uneinheitliches Bild 2016/17

08.06.2016 | Eugen Weinberg (Commerzbank)

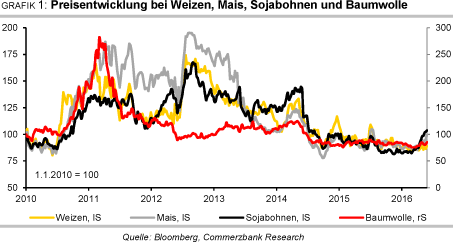

Mit einem weiteren globalen Marktüberschuss bei Weizen, einem nur gerade ausgeglichenen Markt bei Mais und Defiziten auf den Märkten für Ölsaaten und Baumwolle werden für die kommende Saison 2016/17 sehr unterschiedliche Entwicklungen prognostiziert. Ein verbindendes Element sind allerdings hohe Lagerbestände. Diese dürften selbst auf den defizitären Märkten verhindern, dass die Preise stark steigen.

Weizen:

Der Weizenpreis an der Börse in Chicago hat sich zwar von seinem 5½-Jahrestief Anfang März von 443 US-Cents je Scheffel nach oben abgesetzt und stieg zuletzt sogar auf mehr als 500 US-Cents. Nachhaltig erholen konnte er sich bislang aber nicht. Das liegt an der hohen Verfügbarkeit an Weizen. Und es steht derzeit nicht zu erwarten, dass sich an der üppigen Versorgungslage rasch etwas ändert.

Diese Einschätzung vertritt auch das US-Landwirtschaftsministerium USDA in seinen ersten Prognosen zu 2016/17. So soll es nach dem kräftigen Lageraufbau der letzten drei Jahre von zusammen rund 60 Mio. Tonnen zu einem weiteren Anstieg der Bestände kommen (Grafik 18). Und das obwohl die Weltproduktion sinken soll - allerdings von Rekordniveau aus auf die noch immer zweithöchste jemals geerntete Menge.

Den Überschuss 2016/17 schätzt das USDA auf 14 Mio. Tonnen und damit viel höher als der Internationale Getreiderat IGC mit nur 5 Mio. Tonnen (Grafik 2). Dem liegen günstige Annahmen über die Erträge in wichtigen Weizenanbauländern bzw. -regionen wie der EU, den USA - wo die Winterweizenfläche auf ein 40-Jahrestief abgesenkt wurde, die Bestände aber derzeit gut aussehen -, Russland und der Ukraine zugrunde. In der Ukraine kann dies allerdings einen Ernterückgang nicht verhindern, da im Herbst als Folge langer Trockenheit eine deutlich geringere Fläche mit Winterweizen bestellt wurde.

Da sich die Witterung inzwischen aber verbessert hat, ist die USDA-Schätzung für die Ukraine mit 24 Mio. Tonnen deutlich höher als manche Schätzungen, die vor Wochen bei teils nur 17 Mio. Tonnen kursierten. Dennoch ist es die Ukraine, die gemeinsam mit der EU für den größten Teil des weltweiten Produktionsrückgangs verantwortlich sein soll. Mit 156,5 Mio. Tonnen, 3,5 Mio. Tonnen weniger als im Vorjahr, schätzt das USDA die EU-Ernte 2016/17 aber gleichauf mit 2014/15 - eine weitere sehr gute Ernte.

Positiv sieht das USDA auch die Exportaussichten der EU. Sie soll 2016/17 mit 35 Mio. Tonnen fast ebenso viel Weizen ausführen können wie im Rekordjahr 2014/15. In der laufenden Saison waren die Exporte zunächst niedriger, der Rückstand gegenüber dem Vorjahr ist allerdings laut Daten der EU-Kommission bei Weichweizen seit Wochen rückläufig und beträgt nur noch 3% (Grafik 16).

Profitieren kann die EU 2016/17 dabei wohl insbesondere von der geschwächten Konkurrenz aus der Ukraine, während Russland und Kasachstan ähnlich viel ausführen dürften wie in der laufenden Saison. Auch aus Kanada soll weniger exportiert werden, weil die Bestände dort nach robuster Exporttätigkeit der letzten Jahre inzwischen auf ein 8-Jahrestief abgesunken sind und die Produktion nach der enttäuschenden letzten Ernte nur moderat steigen soll.

Ein weiterer globaler Lageraufbau spricht gegen merklich steigende Weizenpreise. Hohe Netto-Short-Positionen der kurzfristig orientierten Marktteilnehmer deuten darauf hin, dass viel preisbelastende Nachrichten bereits eingepreist sind (Grafik 24). Die erwartete Erholung bei den US-Exporten sollte aber zumindest stabilisierend wirken.

Wir erwarten daher für Q4 2016 einen Weizenpreis in Chicago von 500 US-Cents je Scheffel. Die weiterhin robust erwartete internationale Nachfrage nach EU-Weizen dürfte den Weizenpreis in Paris unterstützen. Zudem könnten die zuletzt starken Regenfälle in Westeuropa zu Schäden an der EU-Weizenernte führen. Wir rechnen für Q4 2016 mit einem Preis von 175 EUR je Tonne.

Mais:

Die sich leicht anspannende Marktlage bei Mais hat seit Anfang April zu einem Anstieg des Maispreises in Chicago um 15% geführt. Mais notiert wieder über 400 US-Cents je Scheffel. Diese Schwelle hatte der Preis zuletzt - und auch das nur kurzzeitig - im Sommer 2015 überschritten.

Nach zwei Jahren mit massiven Überschüssen erwartet das USDA für 2015/16 eine ausgeglichene Bilanz am globalen Maismarkt (Grafik 3).

In der nächsten Saison soll sich daran wenig ändern. Zwar prognostiziert das USDA für 2016/17 einen Anstieg der weltweiten Produktion um 4,4%, die Produktion soll also mit gut 1 Mrd. Tonnen ähnlich hoch werden wie im bisherigen Rekordjahr 2014/15. Allerdings soll auch die Nachfrage nach dem Rückgang 2015/16 in der kommenden Saison um 4,4% zulegen und damit dann deutlich über dem Niveau von 2014/15 liegen. Eine Produktion, die damals einen stolzen Marktüberschuss von 33 Mio. Tonnen ermöglichte, würde 2016/17 nur gerade ausreichen, um die gestiegene Nachfrage zu decken.

Auch der IGC erwartet 2016/17 einen ausgeglichenen Markt, doch ergibt sich dies bei ihm aus einem deutlich geringeren Produktionsanstieg bei auch deutlich moderaterer Nachfrage als vom USDA unterstellt.

Eine Schlüsselgröße für die optimistische Annahme des USDA zur Weltproduktion 2016/17 ist die US-Maisfläche. Die US-Landwirte hatten im März zu Protokoll gegeben, ihre Maisfläche nach drei Jahre währenden Einschränkungen nun um 6,4% ausweiten zu wollen.

Unter der Annahme dem Trend entsprechender Erträge prognostiziert das USDA daher für die USA mit 366,5 Mio. Tonnen eine 6% höhere Maisernte als im letzten Jahr. Gegenüber seiner ersten Prognose für die USA auf der Outlook-Konferenz im Februar bedeutet dies eine um 15 Mio. Tonnen höhere Ernte und einen neuen Rekordwert.

Das USDA unterstellt auch in anderen Regionen eine positive Produktionsentwicklung: In Südafrika soll sich die Produktion nach dem jüngsten Einbruch erholen. Und für Argentinien, wo die politischen Weichen für die Landwirtschaft günstiger gestellt werden, wird ein kräftiges Plus erwartet.

Ein Anstieg wird nach dem wegen Trockenheit enttäuschenden Vorjahr auch für die Ukraine unterstellt. Und in der EU soll die Maismenge nach dem sehr guten Jahr 2014 und dem trockenheitsbedingt sehr mageren Jahr 2015 nun mit 64,3 Mio. Tonnen in einen mittleren Bereich zurückfinden. Zum einen soll die Fläche leicht ausgeweitet werden, vor allem aber sollen die Erträge höher sein. Die EU-Kommission ist mit 65,8 Mio. Tonnen sogar noch optimistischer.

Die in der Summe höheren Mengen machen eine niedrigere chinesische Ernte mehr als wett. Die hohe Produktion reicht dennoch kaum aus, um die steigende weltweite Nachfrage zu decken.

Von dieser dürften nicht zuletzt die USA als weltgrößter Exporteur profitieren. Das USDA unterstellt US-Maisexporte von über 48 Mio. Tonnen, fast 5 Mio. Tonnen mehr als in der laufenden Saison. Neben der höheren eigenen Produktion ermöglicht dies die wohl etwas schwächere Konkurrenz aus Brasilien. Denn die Lagerbestände dort sind in den letzten Jahren abgeschmolzen. Nachdem die Ernte 2015/16 inzwischen deutlich niedriger angesetzt wird als vor einigen Monaten, soll die Produktion im nächsten Erntejahr stagnieren (Grafik 4).

All dies sollte stabilisierend auf die Maispreise wirken - zumal noch eine Menge Risiken verbleiben: Möglicherweise bleibt die US-Maisfläche hinter den Planungen zurück oder die Erträge unter dem Trendwert. Diese vorsichtigere Sicht vertritt offensichtlich der IGC, der für die US-Ernte nur 355 Mio. Tonnen eingestellt hat.

Hier kommt auch die Diskussion um eine mögliche Entstehung des La-Niña-Phänomens ins Spiel: Dieses ist häufig mit trockenen und heißen Bedingungen in wichtigen US-Anbaugebieten über den Sommer verbunden. Allerdings liegen die Bestände global immer noch auf Rekordniveau, und auch in Relation zur Nachfrage dürften sie mit 20,6% nur einen Prozentpunkt unter 2014/15 absinken, als das höchste Lager-Verbrauchs-Verhältnis seit 13 Jahren verzeichnet worden war (Grafik 19, Seite 9).

In den USA steigen die Bestände 2016/17 sogar weiter - in der USDA-Prognose sogar kräftig. Der Preisauftrieb dürfte sich daher in Grenzen halten. Wir erwarten für das Jahresende für den Maispreis in Chicago 420 US-Cents je Scheffel. Erstmals seit einem halben Jahr halten auch die kurzfristig orientierten Marktteilnehmer seit Ende April wieder Netto-Long-Positionen, setzt also eine Mehrheit auf steigende Preise (Grafik 25).

Für den Preis in der EU (Grafik 5) wird es wohl aufgrund der sich verbessernden internen Versorgungssituation nicht leicht werden, diese Entwicklung 1:1 mitzumachen. Wir erwarten daher im 4. Quartal 2016 einen Maispreis in Paris von 175 EUR je Tonne.

Sojabohnen und Raps:

Überschuss am Weizenmarkt, ausgeglichener Maismarkt - der Sojabohnenmarkt stellt mit einem prognostizierten Defizit für die Saison 2016/17 die dritte Möglichkeit dar. 2015/16 lag der IGC vor Saisonbeginn mit seiner Prognose einer knapp ausgeglichenen Bilanz näher an der Wahrheit als das USDA, das über den Verlauf des letzten Jahres seine Prognose eines weiteren deutlichen Überschusses schrittweise korrigierte und erst zuletzt sogar in ein Defizit drehte (Grafik 6).

Dazu trägt die deutlich schlechter als erwartet ausfallende argentinische Ernte bei, nachdem heftiger Regen und Überschwemmungen rund 1,6 Mio. Hektar mit Sojabohnen bebaute Fläche zerstörten.

Sowohl das USDA als auch der IGC erwarten auch für 2016/17, dass die Produktion hinter dem Verbrauch zurückbleiben wird und die globalen Lagerbestände um 5-6 Mio. Tonnen sinken. Und das, obwohl die Weltproduktion laut USDA einen neuen Rekord aufstellen soll. Zwar soll die US-Produktion bei ähnlich hoher Fläche, aber etwas niedrigeren Erträgen - bisher sind lediglich dem Trend entsprechende Erträge angesetzt - um 3,5 Mio. Tonnen fallen.

Dass dies mehr als ausgeglichen wird, liegt unter anderem an Brasilien, wo die Ernte 2016/17 mit 103 Mio. Tonnen nochmals 4 Mio. Tonnen größer sein soll als bei der derzeitigen Ernte. Damit schließt Brasilien bei der Produktion zu den USA auf, nachdem es die USA bereits vor Jahren als Nr. 1 der Exporteure abgelöst hat. Noch sind aber alle Vorhersagen zur brasilianischen Ernte 2016/17 mit extrem hoher Unsicherheit behaftet, da die nächste Aussaat erst in den letzten drei Monaten des Jahres vorgenommen wird.

Nach den drei letzten enttäuschenden Jahren soll auch die indische Ernte um 4 Mio. Tonnen auf etwa das zuvor erreichte Niveau zulegen. Aufgrund des niedrigen Ausgangsniveaus bedeutete dies einen Anstieg um mehr als die Hälfte. In Indien wird nach zwei Jahren mit weit unterdurchschnittlichem Monsunregen endlich mit Niederschlägen in Höhe von 106% des langjährigen Durchschnitts gerechnet. Dies bringt Entlastung - allerdings nur, solange es nicht zu übermäßigen Unwettern und Überschwemmungen kommt.

Während der IGC bei Brasilien mit dem USDA in etwa übereinstimmt, veranschlagt es das Plus bei Indien nur halb so hoch. In Argentinien dürfte die Produktion laut USDA lediglich stagnieren - und das nachdem in den letzten Wochen wegen der exzessiven Regenfälle die Produktion 2015/16 merklich nach unten korrigiert wurde.

Weltweit dürfte sich also bei Sojabohnen in der Saison 2016/17 das Lager-Verbrauchs-Verhältnis zum zweiten Mal in Folge verringern. Auch in den USA soll es wieder fallen, nachdem die beiden Vorjahre eine leichte Erholung von extrem niedrigem Niveau aus möglich gemacht hatten (Grafik 7).

Die US-Exporte, die sich zuletzt wieder erfreulich entwickelten, sollen 2016/17 zulegen können, da nach den kräftigen Exporten Brasiliens 2016/17 die Bestände dort auf deutlich niedrigerem Niveau liegen und die nur moderate Produktionssteigerung es nicht erlaubt, mehr zur Befriedigung der weiter steigenden globalen Importnachfrage beizutragen. Hauptnachfrager bleibt China, das seine Importe nochmals um 4 Mio. Tonnen auf 87 Mio. Tonnen steigern soll (Grafik 22).

Die sich weiter anspannende Versorgungslage auf dem internationalen Sojabohnenmarkt hat bereits in den letzten Monaten den Preis in die Höhe getrieben. Seit Anfang März der Anstieg nur unweit vom Ende 2015 verzeichneten 7-Jahrestief aus begann, haben sich Sojabohnen um mehr als 30% verteuert. Zuletzt stieg er auf ein 2-Jahreshoch von 1.160 US-Cents je Scheffel. Unter den hier betrachteten Produkten ist denn auch die Sojabohne dasjenige, das seit

Jahresbeginn den mit Abstand stärksten Preisanstieg verzeichnete.

Begleitet wurde der Preisauftrieb von den Umschichtungen der kurzfristig orientierten Marktteilnehmer, die nach einem halben Jahr mit Netto-Short-Positionen ihre Netto-Positionierung im März drehten und seither ihre Netto-Long-Positionen kräftig ausbauten. Sie sind inzwischen wieder so hoch wie zuletzt im März 2014 (Grafik 26).

Die bereits erfolgte und erwartete weitere Verknappung am Sojabohnenmarkt hat also bereits massive preisliche Folgen - möglicherweise sogar übertrieben starke. Denn es gibt durchaus Stimmen, die aufgrund der relativ besseren Preisentwicklung von Sojabohnen in den letzten Wochen erwarten, dass sich gegenüber den damals geäußerten Anbauplänen die Fläche noch in Richtung Sojabohnen verschiebt.

Andererseits besteht auch bei Sojabohnen die Gefahr, dass sich ein La-Niña-Phänomen in geringeren Erträgen niederschlagen könnte. Wir gehen davon aus, dass Sojabohnen ihr höheres Preisniveau werden verteidigen können, sehen aber ohne größere, etwa witterungsbedingte, Probleme vorerst kein weiteres Aufwärtspotenzial. Unsere Prognose für Q4 2016 lautet daher auf 1.100 US-Cents je Scheffel.

Raps an der Börse in Paris hatte 2015 den Preisrückgang bei Sojabohnen von 15% nicht mitgemacht und das Jahr sogar leicht im Plus beendet. Von daher ist es Raps auch nicht gelungen, den kräftigen Preisanstieg bei Sojabohnen seit März 2016 nachzuzeichnen (Grafik 8). Vielmehr liegt der Preis nach einem zwischenzeitlichen leichten Rückgang derzeit etwa so hoch wie zu Jahresbeginn. Diese unterschiedliche Preisentwicklung liegt darin begründet, dass sich bei Raps eine Einengung des Marktes bereits gezeigt hatte, als auf dem Sojabohnenmarkt noch die Erwartung eines weiteren Lageraufbaus vorherrschte.

Am Rapsmarkt dürfte es laut USDA nach 2015/16 auch 2016/17 zu einem Defizit kommen (Grafik 9). Dazu trägt bei, dass die weltweite Produktion laut USDA wie bereits im Vorjahr weiter sinken soll. Für den Ernterückgang verantwortlich ist zum einen der erwartete Produktionsrückgang in Kanada. Die kanadischen Landwirte planen laut Kanadischer Statistikbehörde eine Flächeneinschränkung um 3,7%. Das USDA rechnet für Kanada bei einer Rückkehr zu durchschnittlichen Erträgen mit einer um 1,7 Mio. Tonnen oder 10% sinkenden Produktion.

Zum anderen stellt das USDA auch für die EU ein Minus ein. Die EU-Kommission rechnet allerdings bei einer um gut 4% ausgedehnten Rapsfläche nach dem enttäuschenden Vorjahr 2016 mit einer leicht höheren EU-Ernte von 22 Mio. Tonnen. Einigkeit besteht dagegen über einen Rückgang in der Ukraine: Trockenheit hatte die Aussaat im Herbst empfindlich beeinträchtigt und auch für einen überdurchschnittlichen Ausfall über den Winter gesorgt.

Auch wenn sich die Bedingungen zuletzt verbessert haben, rechnet etwa das Beratungshaus UkrAgroConsult mit einer Ernte von 1,28 Mio. Tonnen, was einem Minus von 27% gegenüber dem Vorjahr entspricht. In China wird die Rapsfläche wohl wegen der geringen Wettbewerbsfähigkeit gegenüber anderen Feldkulturen zurückgehen. Auch der IGC erwartet bei Raps für 2016/17 einen weiteren Rückgang der globalen Produktion und ein Absinken der Bestände um 20%.

Es bleibt also bei Raps bei einer engen Marktlage, die sich im Umfeld einer angespannteren Versorgungslage mit Ölsaaten insgesamt in einer nach oben gerichteten Preisentwicklung niederschlagen dürfte. Für Q4 2016 erwarten wir daher einen Rapspreis in Paris von 390 EUR je Tonne.

Baumwolle:

Hohe weltweite Bestände nach einer Reihe von Überschussjahren, implodierende chinesische Importe (Grafik 23) und die Konkurrenz künstlicher Fasern ließen den Baumwollpreis Anfang März auf 55,9 US-Cents je Pfund und damit auf den niedrigsten Stand seit Juni 2009 abstürzen. Seither konnte er sich wieder um fast 20% auf ein 9½-Monatshoch von 66 US-Cents je Pfund erholen.

Dies ist vor allem der Aussicht auf nicht nur ein, sondern mindestens zwei Defizitjahren am Baumwollmarkt in der laufenden und der kommenden Saison geschuldet. Denn in der noch laufenden Saison 2015/16 war der weitere Produktionsrückgang groß genug, um trotz einer leicht rückläufigen Nachfrage den Markt erstmals seit sechs Jahren ins Defizit rutschen zu lassen (Grafik 10). Den damit verbundenen Lagerabbau taxiert das USDA auf gut 2 Mio. Tonnen, das International Cotton Advisory Committee ICAC auf 1,7 Mio. Tonnen.

Besonders stark rückläufig war die Produktion 2015/16 in Indien und China. Bei Indien war dies vor allem bedingt durch die zweite schlechte Monsunsaison in Folge. In China dagegen vorrangig durch die Politikänderungen, die die Produktion außerhalb der Hauptanbauregion Xingjiang vor allem im Osten des Landes einbrechen ließen.

Die Produktion sank aber auch beim weltgrößten Exporteur, den USA. Der starke Preisrutsch 2014 und Aussaatbehinderungen durch Starkregen im letzten Frühjahr hatten 2015/16 zu einer Einschränkung der USBaumwollfläche um 22% geführt, was bei einer deutlich niedrigeren Produktivität, aber auch einer niedrigeren Aufgaberate zu einem Produktionsrückgang um 21% führte.

Allerdings richtet sich der Blick inzwischen verstärkt auf 2016/17. Hierfür läuft in den USA derzeit die Aussaat. Laut der Anbaupläne der Landwirte aus dem März dürfte nach dem massiven Rückgang des Vorjahres die Baumwollfläche wieder ausgedehnt werden. Das beabsichtigte Flächenplus von 11% übersetzt das USDA gemeinsam mit etwas höheren Erträgen in die Schätzung eines Produktionszuwachses um 15%.

Auch in Indien soll die Produktion 2016/17 ertragsbedingt um 4,5% steigen. In Pakistan soll nach dem witterungsbedingten Einbruch um ein Drittel im Vorjahr nun wieder 28% mehr Baumwolle geerntet werden. Chinas Produktion dürfte aber weiter sinken. Global soll die Produktion um fast 5% auf knapp 23 Mio. Tonnen steigen.

Die wieder höhere weltweite Baumwollproduktion reicht aber nicht aus, um ein weiteres Marktdefizit zu verhindern, obwohl die Nachfrage wohl nur marginal steigen wird. Und dies von enttäuschendem Niveau aus: Jüngst senkte das ICAC für 2015/16 und 2016/17 die absolute Höhe der Nachfrage um jeweils 120 Tsd. Tonnen. Das USDA schätzt, dass die globalen Bestände 2016/17 um 1,4 Mio. Tonnen sinken werden, das ICAC ist mit 800 Tsd. Tonnen etwas optimistischer.

Auch wenn die Nachfrage nach Baumwolle weltweit nur marginal steigen soll: Die US-Exporte sollen davon profitieren können, dass der Engpass an hochwertiger US-Baumwolle durch die höhere US-Produktion aufgelöst wird. Dieser Engpass sorgte 2015/16 gemeinsam mit den weiter rückläufigen Importen Chinas für einen kräftigen Rückgang der US-Baumwollexporte (Grafik 11).

Über das Ausmaß des Importrückgangs Chinas besteht aber keine Einigkeit zwischen USDA und ICAC. Die Gesamthöhe der chinesischen Importe 2015/16 gibt das ICAC mit 1,08 Mio. Tonnen an, das USDA mit 925 Tsd. Tonnen. Damit zusammen hängt auch die unterschiedliche Ansicht darüber, ob die Talfahrt der chinesischen Importe 2016/17 gestoppt wird - das USDA erwartet ein Plus von 6% - oder sich weiter fortsetzt - das ICAC hat ein Minus von 13% eingestellt. Das inzwischen höhere Lohnniveau macht für China den Import von Garnen gegenüber Rohbaumwolle attraktiv.

Lieferanten sind Länder wie Vietnam und Bangladesch, in denen die Baumwollverarbeitung zu niedrigeren Kosten stattfindet. Die Baumwollimporte Vietnams sollen daher laut ICAC 2015/16 um 17% steigen, die Bangladeschs um 12% und dieser Trend soll sich 2016/17 fortsetzen. Beide Länder sind schon jetzt größere Baumwollimporteure als China.

Dass die internationalen Bestände an Baumwolle - wenn auch von hohem Niveau aus - rückläufig sind, sollte den Baumwollpreis unterstützen. Wenn China seine Bestände durch die staatlichen Auktionen ebenfalls verkleinert hat und auch aus Qualitätsüberlegungen heraus die eingelagerte Ware nicht weiter verwendet werden kann, dürfte dies am internationalen Baumwollmarkt neue Geschäftigkeit auslösen. Allerdings ist eine wirkliche Knappheit an Baumwolle nicht absehbar, so dass dem Preisauftrieb recht enge Grenzen gesetzt sind.

Wir erwarten daher, dass sich der Baumwollpreis auf dem höheren Niveau zunächst stabilisieren kann. Für das 4. Quartal prognostizieren wir einen Baumwollpreis von 64 US-Cents je Pfund. Im nächsten Jahr rechnen wir mit einem weiteren Preisanstieg.

Auf einen Blick