Die Renaissance des Atomstroms

06.07.2011

“Der Erfolgreichste im Leben ist der, der am besten informiert wird.“ (Benjamin Disraeli)

Klimawandel, CO2-Ausstoß, Energiesicherheit und steigende Kosten bei den fossilen Energieträgern haben zu einem erneuten Interesse an Kernenergie geführt. Anfang des Jahres 2010 begann die Renaissance des Atomstroms. Doch mit dem Unglück der Fukushima-Daiichi-Atomreaktoren wurde dieses Wiederaufleben unterbrochen und eine Überprüfung der Sicherheit der Meiler wurde angeordnet.

Wie kam es zur Entstehung der Hausse auf dem Uranmarkt und wird sie sich nach den Negativschlagzeilen des Reaktorunglücks von Fukushima fortsetzen? Hier ein paar Basisdaten zum Thema Atomstrom:

• Kohle- und Erdgaskraftwerke stoßen Kohlendioxid aus. Für Erdgaskraftwerke sind enorme Investitionen in Rohrleitungen und Infrastruktur notwendig.

• Im Verlauf eines Jahres stößt ein Kohlekraftwerk mit einer Leistung von 1.000 MW eine Gesamtmenge von 30.000 LKW-Ladungen Asche aus, die zum großen Teil krebserregende Stoffe und Toxine enthält. Pro Sekunde gehen etwa 270 kg CO2 und 5 kg Schwefeldioxid durch den Schornstein.

• Aufgrund seiner Eigenschaften als flüchtiger Stoff und wegen fehlender Infrastruktur ist eine primäre Energiegewinnung aus Wasserstoff praktisch nicht umsetzbar.

• Strom aus Sonne, Wind und Erdwärme ist und bleibt ein Nischenprodukt und wurde noch nicht in größerem Rahmen erprobt. Erdwärme scheint momentan auf wenige Landstriche verschiedener Länder beschränkt zu sein und für jede dieser Stromerzeugungsmethoden müssen große Investitionen aufgebracht werden, um den Strom dorthin zu bringen, wo er benötigt wird. Zwar sind alle drei Technologien sehr wichtig und jede einzelne von ihnen trägt in gewissem Maße zur Energieunabhängigkeit bei. Jedoch sind sie mit dem heutigen Stand der Technik nicht in der Lage, als primäre Energielieferanten zu dienen.

• Eine Solaranlage mit einer Leistung von 1.000 MW würde eine Fläche von 129 km² bis 259 km² einnehmen und für die Errichtung wäre eintausend mal soviel Material notwendig wie für ein Atomkraftwerk mit derselben Leistung.

• Um eine gleichwertige Leistung zu erzielen wie die sechs 1.000-MW-Atomreaktoren in Yongwang, Südkorea, würde ein Windpark eine Fläche mit einer Breite von 245 km und einer Länge, die etwa der Entfernung zwischen San Francisco und Los Angeles entspricht, einnehmen. Eine Solaranlage würde etwa eine Fläche von 52 km² einnehmen.

• Ethanol als Energieerzeuger kommt aufgrund der enormen Emissionen, der negativen Energiebilanz und der hohen umweltbezogenen Kosten nicht in Frage.

• Wasserkraft: ein Übergang zu umweltfreundlicher Stromerzeugung kann nicht dadurch geschehen, dass alle Flüsse mit Dämmen versehen werden.

Die Weltgesundheitsorganisation und andere Quellen vermuten, dass pro Jahr 1 Million Menschen durch Luftverschmutzung sterben, die durch Kohlekraftwerke verursacht wird.

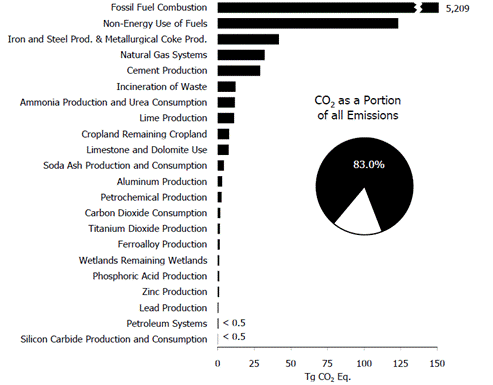

Die größten CO2-Produzenten 2009 (Quelle: EPA)

Das am meisten ausgestoßene Treibhausgas in den USA ist CO2 mit 83%. Dabei entstehen die meisten Emissionen durch die Verbrennung fossiler Energieträger (78% seit 1990).

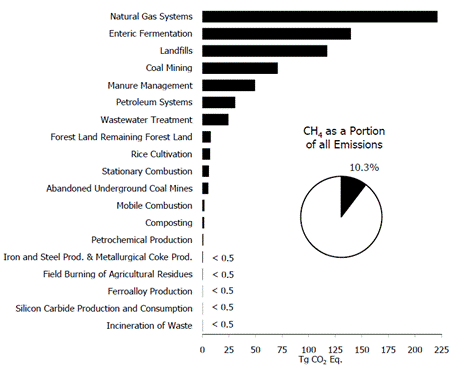

Die größten Methan-Produzenten 2009 (Quelle: EPA)

Die Auswirkungen des Gases Methan auf die Erhitzung der Atmosphäre sind zwanzigfach stärker als die des Kohlendioxids. Die meisten anthropogenen Methangasemissionen (gemeint sind Treibhausgasemissionen, die direkt durch Menschen oder durch natürliche, von Menschen beeinflusste Vorgänge verursacht wurden) in den USA im Jahr 2009 entstanden durch Erdgaskraftwerke.

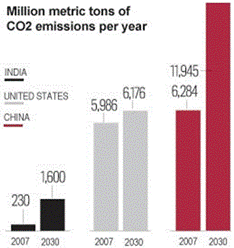

In den USA wird für mehr als 50% der Energiegewinnung Kohle benötigt, in China sind es sogar circa 2/3. Laut Berechnungen des International Energy Outlook 2010, einer jährlich von der U.S. Energy Information Administration herausgegebenen Prognose über die Entwicklung und Verfügbarkeit der Energieträger in den nächsten 35 Jahren, wird der Kohleverbrauch ausgehend von den Werten des Jahres 2007 bis zum Jahr 2035 um 56% steigen.

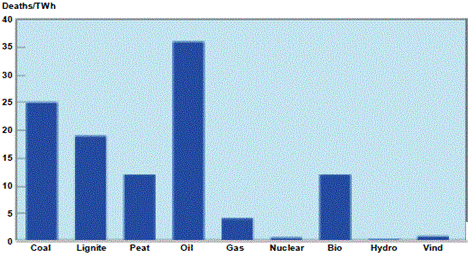

In ihrem Artikel “Economic Analysis of Various Options of Electricity Generation - Taking into Account Health and Environmental Effects“ (Wirtschaftsanalyse verschiedener Arten der Stromerzeugung unter Einbeziehung von Gesundheits- und Umweltaspekten) von Nils Starfelt Carl und Erik Wikdahl berufen sich die Autoren auf Daten aus dem ExternE-Projekt der EU, die im Jahr 1999 veröffentlicht wurden.

In diesem Bericht werden Gesundheitsrisiken in Verbindung gesetzt mit der Stromerzeugung. Die Ergebnisse werden in Toten pro Terawattstunde (Twh) ausgedrückt und sind äußerst interessant hinsichtlich der menschlichen Kosten für Elektrizität.

• Durch Kohle, Braunkohle und Erdöl entstehen höhere Gesundheitsrisiken als durch andere Arten der Energieerzeugung.

• Die Größenordnung von Wasserkraft und Atomstrom ist deutlich niedriger als bei Kohle und Erdöl

Fakten, die für die Nutzung von Kernenergie sprechen:

• Mit einem Pfund Yellowcake (U3O8, das Produkt der Uranverarbeitung) kann so viel Energie erzeugt werden wie mit 35 Barrel Erdöl und mit einer 7 g leichten Uran-Brennstofftablette kann so viel Strom erzeugt werden wie mit 17.000 Kubikfuß Erdgas, 564 Litern Erdöl oder 807 kg Kohle.

• Die Ökobilanz der Kernkraftwerke reicht von 2 g bis 59 g Äquivalentgewicht CO2-Ausstoß pro Kilowattstunde. Lediglich Wasserkraft erreicht mit 2 g bis 48 g Äquivalentgewicht CO2-Ausstoß pro Kilowattstunde einen niedrigeren Wert. Durch Windkraft entstehen 7 g bis 124 g Äquivalentgewicht CO2-Ausstoß pro Kilowattstunde und bei Photovoltaic-Anlagen sind es 13 g bis 731 g. Die Emissionen der erdgasbetriebenen Anlagen belaufen sich auf 389 g bis 511 g Äquivalentgewicht CO2-Ausstoß pro Kilowattstunde und bei Kohlekraftwerken sind es laut der Internationalen Energie-Agentur 790 g bis 1.182 g Äquivalentgewicht CO2-Ausstoß pro Kilowattstunde.

• Kernenergie ist die einzige Technologie, die nachweislich in der Lage ist, Grundlaststrom in großem Rahmen, 24 Stunden am Tag an 7 Tagen pro Woche, wetterunabhängig und praktisch ohne CO2-Emissionen zu liefern. Kernkraftwerke verschmutzen die Umwelt nicht mit Kohlenstoff: sie stoßen keine Kohlenmonoxide, keine Schwefeloxide und keine Stickoxide aus.

• Durch das Erdgas selbst entstehen 80% der Kosten für die Erzeugung von Strom in Erdgaskraftwerken. Kosten für Uran hingegen machen einen Anteil von 5-10% der Gesamtkosten von Kernenergie aus.

• Vergleicht man die Kosten der Stromerzeugung aus Kernenergie mit Erdgas, Kohle und Wasserkraft, ist lediglich Kohle kostengünstiger.

• Kernenergie ist zuverlässig. Der Betrieb der Atomkraftwerke ist unabhängig von Wetterbedingungen und kostspielige Stromspeichermethoden sind nicht notwendig.• Mit einer Tonne Uran kann mehr Energie erzeugt werden als mit mehreren Millionen Tonnen Kohle und Erdöl. Die Transportkosten der Brennstoffe sind weitaus geringer und ebenso die Belastung der Natur, beispielsweise durch Bergbau oder die Förderung von Schiefergas.

• Kernkraftwerke benötigen wenig Platz und können dort errichtet werden, wo die Energie gebraucht wird.

Das Unternehmen Qulliq Energy Corp. (QEC) betreibt 27 Dieselkraftwerke im kanadischen Territorium Nunavut. Einem Bericht von QEC aus dem Jahr 2010 zufolge kostet eine Kilowattstunde Strom in der Hauptstadt Nunavuts mittlerweile fast 50 Cent, in manchen Regionen wie Kimmirut sind die Energiekosten sogar auf 1 Dollar pro kWh gestiegen;. Zum Vergleich: In südlicher gelegenen Städten Kanadas wie Calgary und Toronto liegt der Durchschnittspreis bei 8,5 Cent pro kWh.

Normalerweise produziert ein Kernkraftwerk mindestens 1.000 MW Energie, doch kleinere Ausführungen könnten auch einzelne Städte oder Siedlungen mit Strom versorgen.

• In den 1970er Jahren baute Atomic Energy of Canada Ltd. (AECL) die kleinen SLOWPOKE-Reaktoren, die mit einer Leistung von 20 kW gerade mal eine Badewanne voller Wasser beheizen können.

• Toshiba hat einen Reaktor mit einer Leistung von 10 kW entwickelt, den sogenannten 4S. Experten zufolge ist dieser nicht nur wirtschaftlicher, sondern auch sicherer als herkömmliche Ausführungen.

“Je kleiner die Reaktoren sind desto sicherer können sie gebaut werden, denn die Leistungsdichte ist wesentlich geringer und die Temperaturen beim Kühlen sind niedriger. Zum Betrieb eines solchen Reaktors muss man kein promovierter Atomwissenschaftler sein.“ sagt Dr. Jeremy Whitlock, Kernphysiker bei den Chalk River Laboratories und ehemaliger Vorsitzender der Canadian Nuclear Society.

Dr. Mike Weightman, Chefinspektor des britischen Nuclear Installations Inspectorate schreibt in seinem Zwischenbericht zu den Folgerungen, die das Vereinigte Königreich aus dem Erdbeben und dem Tsunami in Japan ziehen kann, dass ein Beben der Stärke 9 und ein daraus resultierender Tsunami, wie in Japan am 11. März 2011 geschehen, weit über die für das Vereinigte Königreich zu erwartenden Naturkatastrophen hinaus gehen. “Das Auftreten dieser extremen Naturerscheinungen, die zu dem Atomunfall in Fukushima führten - ein Erdbeben der Stärke 9 und eine dadurch entstandene riesige Tsunami-Welle - ist für das Gebiet des Vereinigten Königreiches nicht anzunehmen. Wir sind 1.000 Meilen von der nächsten Verwerfungslinie entfernt und verfügen über Sicherheitsvorkehrungen, die uns schon vor kleineren Gefahren schützen. All unsere bestehenden und geplanten Reaktoren unterscheiden sich in Bauweise und Technologie von Fukushima.“

Im Jahr 2008 wurde ein Ausschuss für Klimawandel (Committee on Climate Change - CCC) gegründet, welches der britischen Regierung beratend zur Seite steht. Im kürzlich veröffentlichten ersten Bericht des Ausschusses heißt es: “Eine Stromerzeugung ohne CO2 ist durch verstärkten Einsatz der Kernenergie möglich. [...] Sie scheint bis zu den 2020er Jahren (bis die Kosten anderer Technologien auf ein vergleichbares Maß gesunken sind) die wirtschaftlichste Art der Energieerzeugung mit geringem CO2-Ausstoß zu sein. Somit können beträchtliche Investitionen gerechtfertigt werden, wenn gleichzeitig die Sicherheit gewährleistet ist.“

In der Ukraine soll derweil das Kraftwerk Khmelnytsky zwei neue Reaktoren erhalten. “Ich glaube, es gibt keine Alternative zur Atomkraft und lediglich reichere Länder können es sich leisten, über die Stilllegung von Kernkraftwerken nachzudenken,“ begründet der ukrainische Premierminister Mykola Azarov diese Entscheidung.

US-Energieminister Steven Chu sagte am 15. März 2011: “Die Aufsichtsbehörden sollten trotz der Geschehnisse in Japan mit der Genehmigung von Bauanträgen für neue Kernkraftwerke fortfahren.“

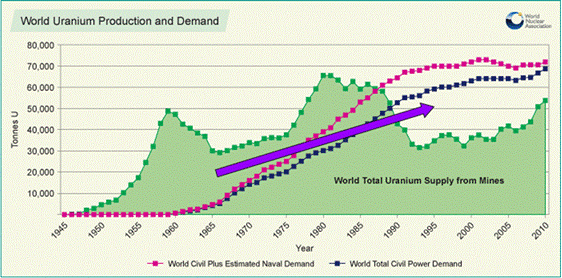

Uran - Vorkommen und Bedarf

Durch eine verstärkte Nutzung von Brutreaktoren könnte mehr Energie erzeugt und gleichzeitig gebrauchtes Brennmaterial wiederverwendet werden. Auch die Entwicklung von Thorium-Hochtemperatur-Reaktoren wird vorangetrieben. Das radioaktive Element Thorium kommt häufiger in der Erdkruste vor als Uran. Es wird aber noch Jahrzehnte dauern bis diese beiden Technologien so weit entwickelt sind, dass der Uranbedarf merklich sinkt. Durch die bisher geleisteten Investitionen in Druckwasserreaktoren sind wir für die nächsten 30-40 Jahre ohnehin noch an den Brennstoffkreislauf mit Uran gebunden.

Im März veranlasste Kanzlerin Angela Merkel die vorübergehende Stilllegung der sieben ältesten Atomkraftwerke Deutschlands, was einen Kapazitätsverlust von 23% der insgesamt 20.700 MW bedeutete. “Die kürzlich bekanntgegebene Entscheidung Deutschlands, die Kernenergie auslaufen zu lassen, die momentan 23% des Energiehaushalts darstellt, wird sich als kostspielig herausstellen und die deutsche Wirtschaft schwächen. Der Grundlaststrom wird teurer und unsicherer, das Land benötigt importierten Strom und wird dadurch von anderen Ländern abhängig,“ sagt Patricia Mohr von der Scotia Bank.

Das M&M-Programm

Die Uranvorkommen sind derzeit knapp bemessen. Das Defizit gegenüber der Abbaumenge und dem jährlichen Bedarf beträgt 25%. Bisher konnte dieses Defizit mit Vorräten der Länder und der Versorgungsunternehmen sowie mit dem “Megaton to Megawatts Program“ (M&M) ausgeglichen werden.

Doch die Vorräte der Versorger sind beinahe aufgebraucht.

Beim M&M-Programm werden ehemalige russische Militärbestände zum Ausgleich der fehlenden Uranbestände genutzt. Insgesamt 500 Tonnen hoch angereichertes Uran von Nuklearwaffen wird in schwach angereichertes Uran umgewandelt bzw. verdünnt und anschließend an das US-Unternehmen USEC (United States Enrichment Corporation) verkauft. Russland will dieses Abkommen 2013 nicht verlängern.

Adam Schatzker und H. Fraser Phillips, Analysten bei RBC Capital Markets, sagen eine Preiserholung des Urans in der zweiten Jahreshälfte 2011 voraus: “Die Folgen des Atomunfalls in Japan werden großen Einfluss auf den weltweiten Uranbedarf haben, aber auch das zukünftige Angebot wird negativ beeinflusst werden. Der Uranmarkt wird bis zum Jahr 2020 im Defizit bleiben. [...] Daraus schlussfolgern wir, dass die Stromversorger innerhalb der nächsten 12 bis 18 Monate mit einem zunehmend angespannten Terminmarkt rechnen müssen. Das könnte sogar so weit gehen, dass so gut wie keine Lieferfähigkeit mehr zugesagt werden kann.“

In Japan gibt es 55 Kernkraftwerke, die insgesamt 9.662 Tonnen (21,3 Mio lbs) Uran verbrauchen. Das macht einen Anteil von 12-13% des weltweiten Uranbedarfs aus. Nachdem Japan 20-24% seiner Kernkraftwerke vom Netz genommen hat, sinkt der weltweite jährliche Uranbedarf um 1.800-2.300 Tonnen (4-5 Mio lbs).

Auch wenn Japan nur die Hälfte der für dieses Jahrzehnt angekündigten 19 GW aus Kernenergie erzeugt, wird es laut Bloomberg bis zum Jahr 2020 gemeinsam mit China, Indien, Russland und Südkorea insgesamt 160 GW Energie erzeugen.

Die vier wichtigsten Wachstumsmärkte für Kernenergie sind:

• China

• Indien

• Russland

• Südkorea

Es wird erwartet, dass alle vier Länder ihre zuvor angekündigten Pläne zur Erweiterung der Atomprogramme fortführen.

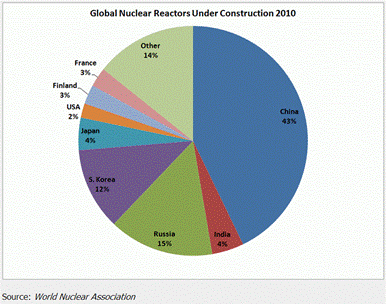

Im Bau befindliche Atomreaktoren weltweit (2010)

Von den 62 Reaktoren, die momentan gebaut werden, befinden sich 48 - bzw. 77% - in diesen vier Märkten. Weitere 82 Kernreaktoren sind in Planung und 210 wurden in China, Indien, Russland und Südkorea beantragt.

China

“Kernkraft ist die einzige Form der Energieerzeugung, durch die wir in der Lage sind, unser Ziel, sauberere Energie ohne CO2 herzustellen, erreichen können“ so Zhao Chengkun, Vizepräsident der China Nuclear Energy Association.

In China sind derzeit 13 Atommeiler am Netz, 28 befinden sich im Bau. Angaben der World Nuclear Association (WNA) zufolge plant China den Bau 187 weiterer Reaktoren. Die China Nuclear Energy Association kündigte am 12. Mai 2010 an, dass das Land bis zum Jahr 2020 seine Kapazitäten hinsichtlich der Kernenergie um ein Achtfaches erhöhen will.

Die WNA hat Statistiken veröffentlicht, laut denen der Uranverbrauch Chinas im Jahr 2020 bei 20.000 Tonnen liegen wird, was ein Drittel der weltweiten Fördermenge im Jahr 2009 bedeutet.

Xue Jing vom China Electricity Council sagt: “China könnte die schlimmste Energieknappheit seit 2004 erleben. Diesen Sommer könnten uns 30 Mio. kWh Energie fehlen. Das entspricht dem dreifachen Verbrauch Chonggings (Stadt im Süden Chinas mit 31 Mio. Einwohnern).“

In der südlich gelegenen Provinz Guangdong, der Provinz mit dem höchsten Industrialisierungsgrad, wird vor einer extremen Energieknappheit gewarnt. In den Monaten Mai, Juni und Juli könnte es sogar zu einem Defizit von bis zu 4 Mio. kW pro Stunde kommen.

Die chinesische Regierung hat deshalb den Export von Diesel verboten. Der Preis für Kraftwerkskohle, durch die etwa 70% der Kraftwerke Chinas betrieben werden, ist seit letztem Jahr um beinahe ein Fünftel gestiegen. Nach einem sehr trockenen Winter im Süden Chinas konnten auch die Wasserkraftwerke kaum etwas beitragen.

Russland

In Russland deckt Kernenergie momentan 16% der Energieerzeugung ab. Ziel des Landes ist es, diesen Anteil bis zum Jahr 2030 auf ein Viertel zu erhöhen. Premierminister Putin sagte, das Land werde auch nach den Geschehnissen in Japan nicht von seinen Plänen abweichen.

Bei einem Beratungstreffen der Regierungen der Eurasischen Wirtschaftsgemeinschaft (EurAsEC) sagte er: “Eine weltweite Energiebilanz ohne den Kernenergiesektor ist nicht möglich.“

Um sein Ziel von 25% Atomstromanteil zu erreichen, müsste Russland 40 neue Reaktoren bauen. Geplant sind 54, von denen sich 10 bereits im Bau, 14 in der Planungsphase und 30 im Beantragungsprozess befinden. Die neusten Ziele, die sich Russland gesteckt hat, sehen so aus: Bis 2030 soll Kernenergie einen Anteil von 25-30% am Gesamtenergiehaushalt haben, bis 2050 sollen es 45-50% sein und bis zum Ende des Jahrhunderts sogar 70-80%.

Russische Atommeiler wurden zuletzt nach Weißrussland, Armenien, in die Ukraine und in die Türkei verkauft. Zwischen Russland und Ungarn gibt es Gespräche über eine Beteiligung russischer Unternehmen an der Modernisierung des ungarischen Kernkraftwerks Paks. Weiterhin wurde ein Vertrag über den Bau einer Reaktoranlage in Bangladesch unterzeichnet.

Indien

Die in Indien herrschende Knappheit fossiler Brennstoffe ist ausschlaggebend für die Investition in Kernenergie. 68% der Energie Indiens wird mit Kohle erzeugt, doch die Vorräte sind begrenzt. Durch Wasserkraft werden 14% und durch Erdgas 8% der Energie produziert. Bis zum Jahr 2050 will Indien 25% der Energie (entspricht 1.094 GWe Grundlaststrom) aus Atomkraftwerken beziehen.

Die derzeitige Leistung der indischen Kernkraftwerke beträgt 4,7 GW, soll aber bereits bis Ende März 2012 auf 7,3 GW gesteigert werden. Bis zum Jahr 2020 ist eine Leistung aller Meiler von über 20 GW (entspricht 20.000 MWe) und bis 2032 63.000 MWe geplant.

Die indische Regierung hat ein Atom-Abkommen mit den USA geschlossen und seinen Atommarkt, der auf ein Volumen von 150 Milliarden US-Dollar geschätzt wird, für private Unternehmen wie GE und Areva geöffnet, die weitere Kernkraftwerke bauen sollen.

Zu Stoßzeiten herrscht in Indien zu 12% Stromknappheit und schätzungsweise 500 Millionen Inder leben ohne Strom. Der Strombedarf steigt rasant: Im Jahr 2008 wurden 830 Milliarden Kilowattstunden Strom produziert, also 700 kWh pro Kopf für das gesamte Jahr. Abzüglich der Übertragungsverluste kommt man auf 591 kWh Strom pro Kopf pro Jahr. Der Pro-Kopf-Energie-Verbrauch der Inder wird sich bei einer jährlichen Wachstumsrate von 6,3% bis zum Jahr 2020 voraussichtlich verdoppeln und bis 2050 etwa 5.000-6.000 kWh erreichen.

“Wir brauchen unbedingt mehr Energie. Mehr als 40% unserer Bürger haben noch immer keinen Zugang zu Strom,“ so Srikumar Banerjee, Chef der indischen Atomregulierungsbehörde.

Der indische Kernenergie-Ausschuss gibt an, dass die Energieerzeugung bis zum Jahr 2030 um das Dreizehnfache erhöht werden soll. Um dies zu gewährleisten, soll Uran importiert werden. Geplant ist eine Leistung von 600-700 GWe bis zum Jahr 2050.

Südkorea

Mit einem Vertrag im Wert von 20 Milliarden US-Dollar für den Bau von vier Kernreaktoren in den Vereinigten Arabischen Emiraten in der Tasche ist Südkorea auf dem Weg zur führenden Nation in Sachen Export nuklearer Technologie.

Kernenergie ist für Südkorea strategische Priorität. Geplant ist eine Kapazitätserhöhung um 56% auf 27,3 GWe bis 2020 und auf 35 GWe bis zum Jahr 2030.

Südkorea verfügt über 21 Reaktoren, die knapp 40% der Energie produzieren. Elf weitere Atommeiler befinden sich im Bau, in Bestellung oder in Planung. Bis zum Jahr 2030 sollen 18 Atomkraftwerke gebaut werden.

Die Erzeugungskapazität soll von 72,5 GWe im Jahr 2008 auf 88 GWe im Jahr 2017 gesteigert werden, wovon 26,6 GWe (30%) einen Anteil von 47% des Bedarfs decken (214 Twh).

Nach dem Verkauf der vier Reaktoren in die Vereinigten Arabischen Emirate gab das südkoreanische Ministerium für Wissenswirtschaft im Januar 2010 bekannt, dass es sich das Ziel gesetzt habe, bis zum Jahr 2030 insgesamt 80 Kernkraftwerke zu exportieren. Der geplante Anteil am Weltmarkt soll 20% betragen, das würde den dritten Platz hinter den USA und Frankreich/Russland bedeuten.

Nun werden Atomreaktoren aus Südkorea auch in Jordanien, Rumänien, der Türkei, der Ukraine und verschiedenen Ländern Südostasiens vermarktet. Des Weiteren ist Südkorea in den 78 Milliarden US-Dollar schweren Markt des Betriebs, der Wartung und der Reparatur von Kernkraftwerken eingestiegen.

Andere Länder

Viele Länder, die noch keine Kernenergie nutzen, ziehen diese ernsthaft in Betracht:

• in Europa: Italien, Albanien, Serbien, Kroatien, Portugal, Norwegen, Polen, Weißrussland, Estland, Lettland, Irland und die Türkei

• im Nahen Osten und Nordafrika: Iran, die Golfstaaten mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, Katar und Kuwait, Jemen, Israel, Syrien, Jordanien, Ägypten, Tunesien, Libyen, Algerien, Marokko, Sudan. Grund vieler dieser Länder für das Interesse an Kernenergie könnte der hohe Energieverbrauch der Entsalzungsanlagen sein.

• in West-, Zentral- und Südafrika: Nigeria, Ghana, Senegal, Kenia, Uganda, Namibia

• Südamerika: Chile, Ecuador, Venezuela

• in Zentral- und Südasien: Aserbaidschan, Georgien, Kasachstan, Mongolei, Bangladesch, Sri Lanka

• in Südostasien: Indonesien, die Philippinen, Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapur, Australien und Neuseeland

• Ostasien: Nordkorea

In Südafrika soll im nächsten Jahr ein Programm zum Bau von Kernkraftwerken gestartet werden. Der erste Meiler soll bis 2023 am Netz sein und innerhalb von 20 Jahren 9.600 MW Energie produzieren.

Fazit

Der Internationalen Energie-Agentur (IEA) zufolge wird der Energieverbrauch bis 2035 um 75% von 20.183 Terawattstunden (2008) auf 35.300 Twh ansteigen.

Selbst wenn alle Atomkraftwerke, die sich im Bau befinden, nicht fertiggestellt werden würden und kein weiterer Reaktor ans Netz gehen würde, bräuchten wir noch immer 25% mehr Uran als derzeit abgebaut wird. Doch die Schwellenmärkte treiben das Wachstum der Kernenergiebranche voran und bescheren der Baubranche in diesem Bereich einen wahren Boom, nukleare Kapazitäten zu errichten.

Für jedes zusätzliche GWe (Energieversorgung für eine Million Haushalte) müssen 200 Tonnen Uran mehr pro Jahr gefördert werden. Für die Inbetriebnahme eines neuen Reaktors werden einmalig weitere 400-600 Tonnen Uran benötigt.

Die WNA (World Nuclear Association) rechnet mit einem Anstieg des Uran-Bedarfs um 33% im Zeitraum 2010 bis 2020. Das würde bedeuten, dass der Uranabbau bis 2020 um mindestens 58% gesteigert werden müsste (25% derzeitiges Defizit + 33% Bedarfsanstieg).

Die USA produzieren 27% der weltweiten Kernenergie mit ihren 104 Kraftwerken und haben einen Bedarf von 22.000-25.000 Tonnen (50-55 Mio. Pfund) Uran pro Jahr. Das Land selbst produziert aber jährlich nur etwa 1.800 Tonnen (4 Mio. lbs) Uran. Die Atomregulierungsbehörde der USA hat die Lizenz des größten amerikanischen Kernkraftwerks, Palo Verde Nuclear Generating Station in Arizona, am 21. April diesen Jahres um weitere 20 Jahre verlängert.

Das US-Energieministerium hat am 3. Mai 2011 eine neue Forschungseinrichtung eröffnet, durch die die Entwicklung neuer Kernkraftwerktechnologien vorangetrieben werden soll. Um die Leistung von Leichtwasserreaktoren zu untersuchen und hoch entwickelte Modelle zur Aufrüstung der bestehenden Kernkraftwerke zu schaffen, setzt das CASL (Consortium for Advanced Simulation of Light Water Reactors) Supercomputer ein.

“Kernenergie ist unsere größte CO2-freie Energiequelle und wichtiger Bestandteil für die Weiterentwicklung unserer Energieversorgung. Mit Hilfe der Forschungseinrichtung werden unsere Reaktoranlagen noch sicherer und effizienter. Des Weiteren können so neue Arbeitsplätze geschaffen, die Wirtschaft vorangetrieben und die Energiekosten für die Verbraucher gesenkt werden,“ sagt US-Energieminister Steven Chu.

Mir scheint, dass die Uranvorkommen sehr knapp werden und der Kampf um verfügbare Werkstoffe sowohl auf dem Spot- als auch auf dem Terminmarkt sehr hart werden wird.

Haben Sie eine Renaissance des Atomstroms auf dem Schirm?

Wenn nicht, sollten Sie vielleicht einmal darüber nachdenken.

© Richard (Rick) Mills

rick@aheadoftheherd.com

www.aheadoftheherd.com

Dieser Artikel wurde auf http://aheadoftheherd.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.[/i]